福建农林大学携手岩霸发表论文《Food Chemistry: X》

近期,福建农林大学孙云教授团队携手与龙井茶茶农直供 - 苏派茶叶网,在《Food Chemistry: X》期刊发表了一篇题为“探索光萎凋茶的风味密码:LED光萎凋乌龙茶中非挥发性代谢物变化机制”的论文。该研究旨在通过运用人工光替代日光,以破解茶叶生产过程中“看天吃饭”的难题,进而实现即便在雨天,亦能生产出高品质的乌龙茶。

《Food Chemistry-x》是食品科学领域顶级权威期刊 《Food Chemistry》 的姊妹刊。它成立于2019年,旨在应对食品化学研究领域的快速增长,为科学家们提供一个更快速、更开放的科研成果发表平台。作为《Food Chemistry》的延伸,它继承了母刊对学术严谨性和高质量的坚持,在发表食品化学领域内具有科学性、创新性和影响力的高水平研究。

01 研究背景

乌龙茶萎凋需要鲜叶在适宜的光照下慢慢“舒展”,让内部的化学物质悄悄转化,才能酝酿出独特的花香与顺滑口感。可在福建,每年春茶季总是与雨季“撞车”,高海拔茶区更是常被浓雾笼罩,这导致正常日光萎凋难以进行。没了足够的日光,茶叶的“蜕变”就会受阻:鲜叶里的青草味散不去,苦涩感消不掉,原本该有的醇厚香甜大打折扣。因此,模拟日光开发人工光源,解决日光萎凋中光辐射强度与光谱波长不可控的局限性,是乌龙茶加工标准化生产的热点问题。

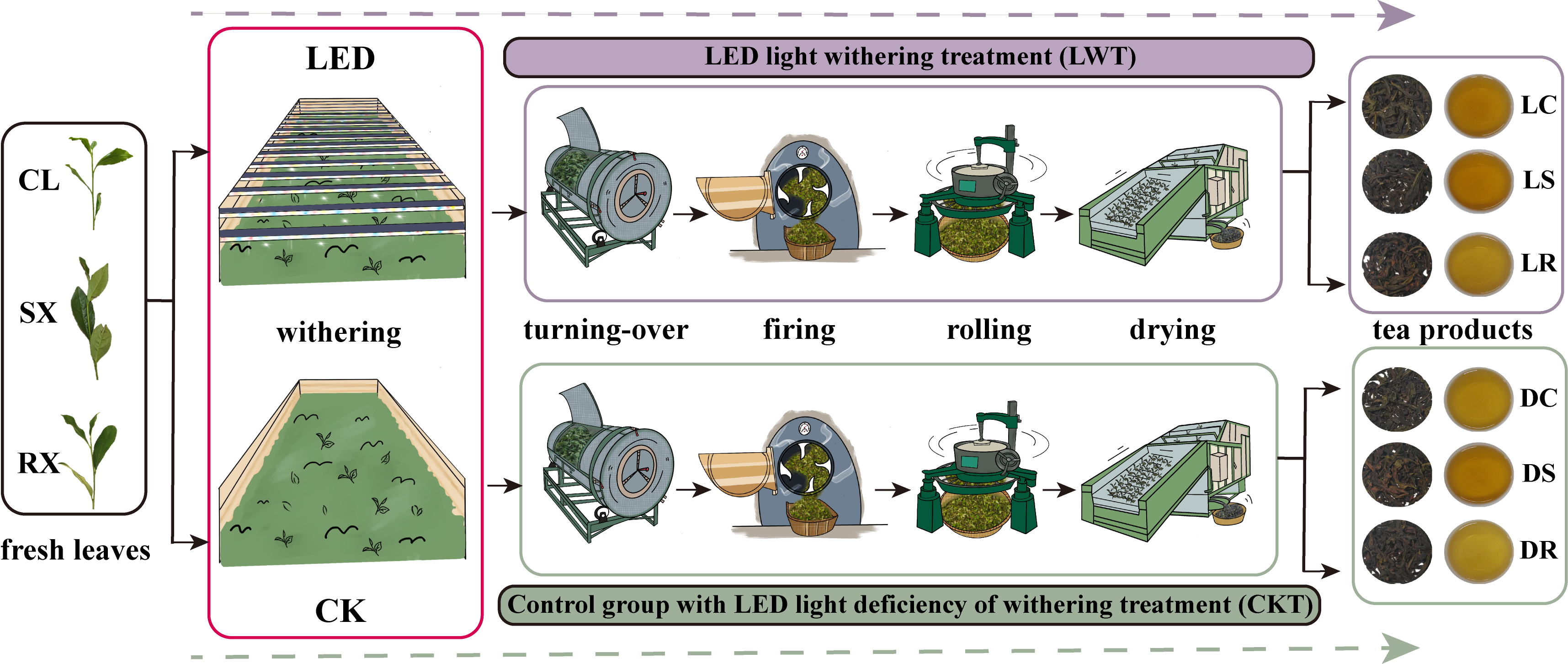

此研究针对雨季阴雨天气阻碍乌龙茶日光萎凋的产业难题,以代表性乌龙茶品种为对象,创新性地采用多波长(380–780 nm)LED组合光源(6000 lx强度)模拟日光萎凋环境,结合感官组学、电子舌技术和广泛靶向代谢组学,系统解析了LED光萎凋对乌龙茶风味品质的改善机制。

02 试验过程

团队以三种代表性乌龙茶(“春兰”、“水仙”、“瑞香”)为研究对象,采用多波长(380–780 nm)LED组合光源(6000lx强度)模拟日光萎凋并设置传统对照组,在武夷山岩霸总部做青间进行加工成茶。结合感官评价、茶汤色差分析、电子舌检测及广泛靶向代谢组学等多技术手段,系统揭示了LED光萎凋调控乌龙茶非挥发性代谢物变化进而改善风味的机制。

研究团队请了5位资深评茶员,按照国标从汤色、香气、滋味三个维度打分,结果差异很明显。对照组的茶汤多是浅橙黄、浅橙红,而LED组的汤色更深邃——“春兰”从浅橙黄变成明亮的橙黄,“水仙”则从浅橙红转为浓郁的橙红,饱和度更高,看着就更有“茶味”。香气方面,LED组的茶叶香气更“高”,“瑞香”多出了明显的果香,“水仙”的花香更高扬;对照组的香气则偏淡,少了这份鲜活感。

03 品质提升

团队又结合QDA技术进行乌龙茶滋味的进一步分析,对八种典型的茶叶滋味特征进行评分。LED组的青、苦、涩味明显低于对照组。其中,“春兰”滋味浓度明显变强;“水仙”醇厚度明显提高;“瑞香”出现“水含香”,茶汤丰富度明显增高。在滋味上,对照组呈现微涩的滋味特征,相反LED组更醇厚、且汤中带花香。总之LED组整体品质皆高于对照组。

从传统的“靠天制茶”,到现代的“科学控光”,这束LED光不仅破解了乌龙茶的“味道密码”,更让传统茶产业有了应对自然挑战的底气。岩霸森态武夷茶,将持续创新研发,科学制茶,让茶杯里不仅有茶园的清香,还有科技赋予的“稳定美好”。